記事の文章を校正・校閲するやり方やポイント-効率を高めて質の良いコンテンツを作ろう

*本ページはプロモーションが含まれています

Webライターやディレクターからすると、当たり前のようになってきた「文章を校正・校閲する」プロセスは、適切な内容を読み手に伝えて、コンテンツの質を高める重要な役割を持ちます。

しかし、実際の現場では校正・校閲の方法が人によって異なり、どのように進めたら良いのか悩みますよね。

そこで本記事では、「文章の校正・校閲」をテーマに、筆者がおこなっているやり方を紹介します。

また、押さえておきたいポイントとあわせて、いまでも利用している文章の校正・校閲ツールを、有料・無料にわけて公開しているので、効率化したい人はぜひそちらもチェックしてください。

目次-気になる内容だけ読む-

そもそも文章の校正とは?何をする?

文章の「校正」は、広辞苑によると前の原稿と現段階の原稿の2つを比較して、誤りを正すプロセスのことです。

ただ、実際には誤字脱字チェックを校正と呼ぶことがあります。

よほどのことがない限りは、どちらも同じようなものとして考えて良いでしょう。

校正と校閲は意味が違う

文章の「校閲」は、文章の誤りや不備がある点を調べて、加筆・訂正するプロセスのことです。

Webライターやディレクターが実施する誤字脱字チェックは、こちらの校閲を指す場合が多いでしょう。

文章の校正や校閲はなぜ必要なのか

文章の校正や校閲は、ブランドイメージを高めたり、的確に読者へ内容を伝えたりするために必要なプロセスです。

読者が必要としている内容を正確に表現し、イメージを伝えられる質の高い文章だと、Webライターや企業の価値をより高められるためです。

例えば、Webで公開されている記事の文章が、誤字脱字や稚拙な表現ばかりだと以下の影響が考えられます。

- 本当に信じられる情報か判断できない

- 内容が誤って伝わってしまう など

Webライターの場合、記事を書いた時点では気づかないミスが意外に多くあります。

文章の校正・校閲のやり方(仕方)

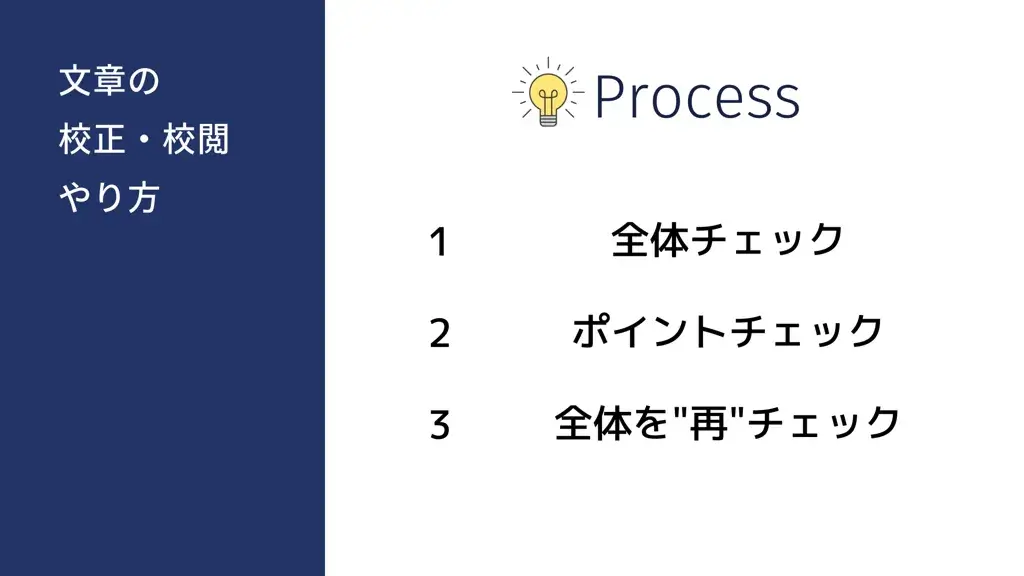

文章を校正するやり方に、決まった方法はありません。しかし、自分なりの「やり方」を決めておくと、ルーティン化できて生産性を高めやすくなります。

そこで、今回は筆者が実際におこなっている校正・校閲の方法を一例として紹介します。

- ツールを使って全体をチェックする

- 表記を統一する

- 1文ずつ誤字脱字をチェックする

- 文法上の誤りを見つけて直す

- ツールを使って全体を再チェックする

ツールを使って全体をチェックする

まず、書いた文章を校正・校閲するときに、すべてチェックすると時間がかかるため「文章校正ツール」を使って確認します。

わかりやすいミスはツールだけで修正できますし、文賢といった有料ツールを使えば、その場で文法上の誤りを見つけられます。最初から自分でチェックするより精度が高く、あとの工数を減らせます。

表記を統一する

次に、文章を校正・校閲する際に用いるレギュレーションにあわせて、表記を統一します。

例えば、スマホという表現だけでも「スマートフォン・iPhone・Android・スマフォ」など、表記はさまざまです。

記事だけに限らず、サイト全体でこうしたレギュレーションを定めておくと、品質を高められます。

ちなみに筆者は、普段からGoogleドキュメントで制作しているため、主にテキストの置換によって進めていました。

場合によっては目視が必要なものがあるため、自作したツールでハイライトするといった工夫も試して現在にいたります。

1文ずつ誤字脱字をチェックする

表記が統一できたら、誤字脱字も全体で確認します。

チェックに慣れてきたら、冗長表現もこのプロセスでチェックしてしまうのがおすすめです。

- 〜が、〜です(ます)。を2文にわける

- 連続する「の」を熟語に置き換える

- すること、ことができ、ものであるの表現を減らす

- こそあど言葉(あれ、それ、これなど)を明確にする

- 基本的に〜、などの無駄な語句を省く

あくまでも、文法上ではなく「パッとみてわかる範囲」を修正するのがポイントです。

文法上の誤りを修正する

表記を統一して誤字脱字が確認できたら、文法上の誤りを修正します。

例えば、以下の内容はミスをしやすい文法です。

| 文法 | 構文 |

|---|---|

| 〜たり、 | 〜たり、〜たりする |

| など | 〇〇や▲▲など |

| また、〜。また、〜。 | また、〜。さらに、〜。 |

他にも、二重表現(爽快感を感じた)や、主述のねじれ(主語と述語の関係がおかしい)を確認できると良いでしょう。

文章校正ツールを使って全体を再チェックする

最後に、文章校正ツールを使って全体を再チェックします。

Webライターとして活動していたときには、一連の流れを決めてから毎回実施していました。

再チェックが終わったら、ディレクターやライター仲間にチェックしてもらい、問題がなければ完了という流れです。

文章を校正・校閲するポイント

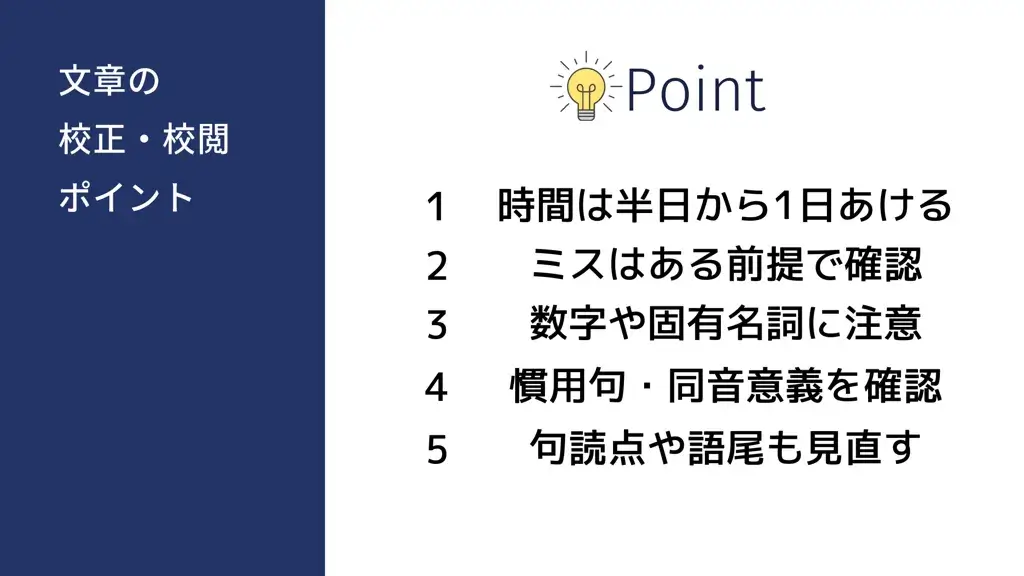

文章を校正・校閲する際のポイントは、以下の5つです。

- 執筆から時間をあけてチェックする

- ミスがある前提で読み進める

- 数字や固有名詞まで細かく見る

- 慣用句・同訓・同音異義語に目を向ける

- 句読点や語尾まで確認する

執筆から時間をあけてチェックする

文章の校正・校閲は、半日から1日ほど時間をあけておこないます。

リフレッシュし、他の人が書いた記事だと思ってチェックしましょう。

どうしても、その日に校正・校閲を済ませなければならない場合は、ツールを使って堅実に確認したり、第三者に目を通してもらうと精度が高まります。

ミスがある前提で読み進める

文章の校正・校閲は、「ミスがないほうが怖い」です。ミスがある前提で読み進めて、違和感が本当にないのか確認しましょう。

誤植はないのか、事実関係は正しいのか(ファクト・エビデンス)など、細かくチェックします。

不安な場合は、声に出して読むのがおすすめです。

数字や固有名詞まで細かく見る

校正・校閲は、数字や固有名詞にも目を向けます。

あまり神経質になりすぎるのもよくありませんが、間違えてはならない「ボーダーライン」として丁寧に確認してください。

定型化された文章であれば、置換で一括して表記を統一するのも一つの手です。

慣用句・同訓・同音異義語に目を向ける

校正・校閲では、誤字脱字チェックに限らず「慣用句や同音異義語」まで確認します。

間違えやすい慣用句

| 慣用句 | 正しい表記 |

|---|---|

| 間が持たない | 間が持てない |

| 足元をすくわれる | 足をすくわれる |

| 声をあらげる | 声をあららげる |

| 采配を振るう | 采配を振る |

| 新規巻き返し | 新規蒔き直し |

| しかめつらしい | しかつめらしい |

| 怒り心頭に達する | 怒り心頭に発する |

| 押しも押されぬ | 押しも押されもせぬ |

| 熱にうなされる | 熱に浮かされる |

| 目鼻が利く | 目端が利く |

間違えやすい同訓・同音異義語

| 同訓異義語 | 表記 |

|---|---|

| あたたかい | 温かい・暖かい |

| やわらかい | 柔らかい・軟らかい |

| かえる | 変える・替える・代える・換える |

| あらわす | 表す・現す |

| すすめる | 進める・勧める・薦める |

| 同音異義語 | 表記 |

|---|---|

| かいてい | 改訂・改定 |

| せいさく | 製作・制作 |

| さいしょう | 最小・最少 |

| たいせい | 体制・態勢 |

| げんじょう | 現状・原状 |

句読点や語尾まで確認する

意外に校正・校閲で見落としやすいのが、句読点や語尾(末尾)です。

一文に読点(、)が4個以上あったり、語尾(末尾)が3回以上連続したりすると、読みにくさが目立ちます。一文を50文字前後でまとめて、句点は1〜2個にまとめましょう。

なかでも、読点を打つ場所が異なると、読み手に伝わる意味が大きく変化するため注意が必要です。

有料の文章校正ツール

文章を構成・校閲する際には、有料または無料のツールを利用すると効率を高められます。

- 文賢

- Word(ワード)の自動校正機能

- ポチッとテキスト

文賢(Word・PDFにも対応)

文賢は、校正・校閲の機能に加えて、日本語の誤用やわかりやすさまでチェックできるツールです。

テキストを専用のウィンドウに入力するだけですし、Chromeの拡張機能を使えば閲覧しているWebサイトの内容まで対象にできます。

また、WordやPDFも読み込ませると校正できます。

実際にチェックできる項目の例は、以下の通りです。

| 推敲のチェック項目 | 校閲支援のチェック項目 |

|---|---|

| 接続語のハイライト | 誤字脱字 |

| 接続助詞のハイライト | 誤った言葉 |

| 指示語のハイライト (あれ、それなどを指摘) | 誤った敬語 |

| 冗長な表現 | 気をつけるべき商標と固有名詞 |

| 同じ助詞の連続使用 | 誤用しやすい言葉はないか |

| 同じ文末表現の連続使用 | 話し言葉・砕けた表現 |

| 二重否定表現 | 重複表現 |

| 一文に読点が4つ以上ある | 半角カタカナ |

| 50文字以上の文に読点がない | 機種依存文字 |

| 主述関係が不明瞭 | 差別語・不快語 |

| 句点や記号のあとに改行がない | ポリティカル・コレクトネス |

| 句点や記号以外で改行している | 同音異義語(β版) |

| 記号が全角に統一されていない | さ入れ表現(β版) |

| 英数字が半角に統一されていない | 独自に設定できるオリジナルカテゴリのチェック項目 |

| 日付と数字のハイライト (日時や金額を確認) | |

| 漢字で書くほうがよい言葉 | |

| ひらがなで書くほうがよい言葉 | |

| カタカナで書くほうがよい言葉 | |

| 独自に設定できるオリジナルカテゴリのチェック項目 |

なかでも便利な機能が、独自に設定できるオリジナルカテゴリのチェックです。校正・校閲で気になるキーワードを登録すると、自動的にハイライトされて忘れずに確認できます。

2022年5月現在でも利用しており、以前までは登録ワードが100件を超えるほどありましたが、後述するスプレッドシートにいくつか移動したので『87件』でした。

文賢は、使い続けるだけで着実に文章力を高められ、アドバイス機能で語彙力も補えます。

ただネックとしては、やや初期費用が高いこと、サブスクリプションサービスで月額料金がかかることが挙げられます。

また、複数ログインに対応しておらず、別ウィンドウで開いて内容を確認するのも、人によっては使いにくさを感じる部分です。

文賢は今後もWebライターとして活動する予定で、一定の費用を出して頼れる相棒を探している人におすすめです。筆者もまだまだ現役で使っており、手放せないツールとなっています。

※価格はすべて税込

Word(ワード)の自動校正機能

文章作成ソフトのWord(ワード)には、文章校正機能が用意されています。Wordを用意できれば、誰でも使える機能なので、余計な費用がかかりません。

Webライターとして活動していると、「.docs」のフォーマットで納品する場合があります。そこでWordを使えば、校正機能を用いながらミスの少ない文章を書けるのが魅力です。

Macだと「Pages」が使えますし、Googleドキュメントで作成してから「Word形式」でダウンロードする方法なら、Win・Mac関係なくフォーマットを用意できます。

デメリットとして、Wordが入っていない場合は別途購入が必要で、クオリティの高い文章校正機能のために費用がかけられないことです。すでにWordがインストールされている場合は、無料で使えるので試してください。

| 初期費用 | なし |

|---|---|

| 価格(買い切り) | 17,904円 |

| 月額料金 | 1,284円 |

月額料金プランは「Microsoft 365」となり、Word+Excel+PowerPoint+Outlook+OneDriveのセット価格です

表記ゆれ一括置換ツール「ポチッとテキスト」

ポチッとテキストは、スプレッドシートに備えられた「GAS(Google Apps Script)」で制作した表記ゆれを一括で置換できるツールです。

面倒なテキストの置換作業を短縮したり、クライアントにあわせて表記を統一したりするのに使えます。

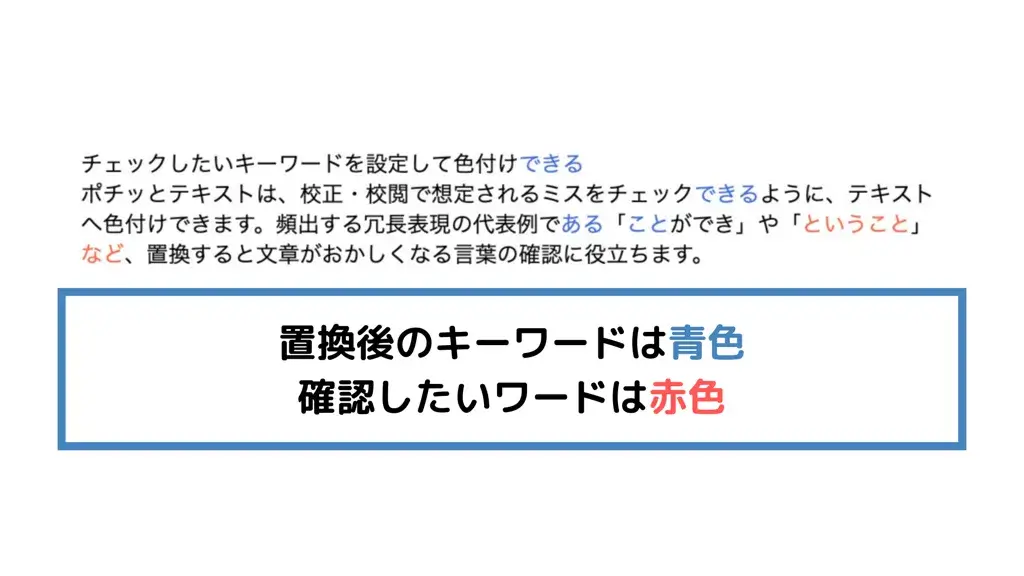

例えば、表記統一に登録したキーワードは置換後に青色にできますし、重点的に確認したワードは赤色でハイライトします。

筆者の場合は、置換後と置換前のテキストを比較できるよう、別紙に書き込む設定で自分のミスを眺めては「向上心を保つきっかけ」にしています。

ポチッとテキストは、置換表に登録したワードを対象として書き換えるプログラムですから、何度も繰り返し使ってオリジナルの辞書を作るのが手間です(サンプル及び表記ゆれの例は付属しております)。

手軽に使えるように、一定数の置換表を登録したサンプルを添付しているので、面倒な方はそのまま使うのもおすすめです。

| 初期費用 | なし(Googleアカウントは必須) |

|---|---|

| 価格(買い切り) | 500円 |

| カスタマイズサポート | お問い合わせください |

※価格はすべて税込

なお、詳しい説明は以下の記事で公開していますので、気になった人はチェックしてください。

無料の文章校正ツール

次に、実際に使ったことのある無料ツールから3つ紹介します。

- Enno(エンノ)

- テキスト処理ツール

- Mac(マック)の自動校正機能

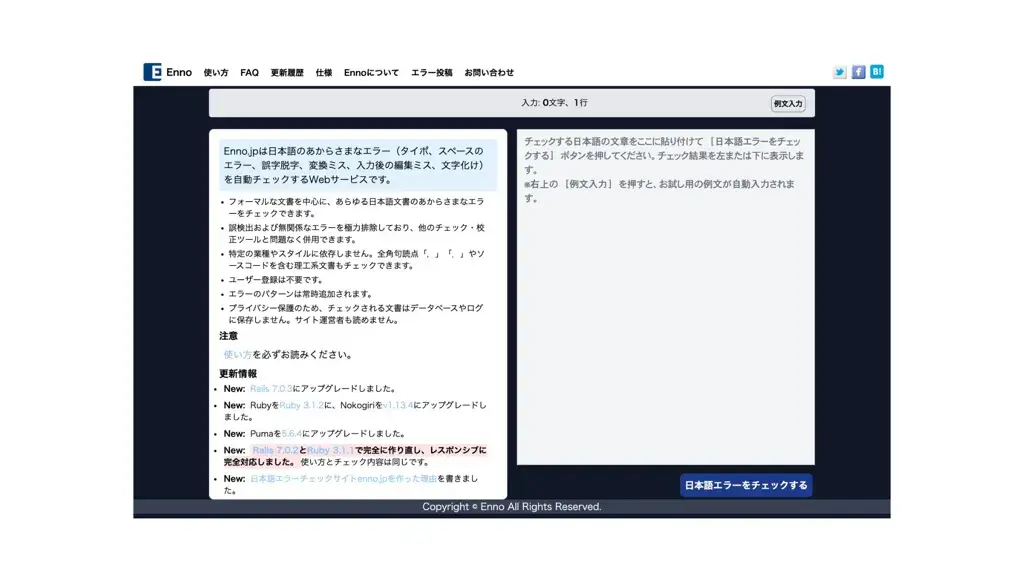

Enno(エンノ)

Enno(エンノ)は、以下のあからさまなエラーを自動でチェックできる無料のツールです。

手軽にチェックできて、意外に精度が高いので最終確認のフローとして、2022年5月時点でも利用しています。

- タイポ(タイプミス)

- スペースのエラー

- 誤字脱字

- 変換ミス

- 入力後の編集ミス

- 文字化け

なかでも、スペースのエラー(変な所に空欄が入っている等)を見つけられたり、ソースコードまでチェックできたりする機能は筆者にとって欠かせない項目となりました。

また、あからさまな冗長表現に指摘が入るため、初心者のWebライターがきれいな文章を書く練習として使うのもおすすめです。

また、EnnoはAIを利用せずに登録された約8,280件(2022年5月執筆時点)のデータから、マッチしたエラーを表示します。

この特性から、他の校正・校閲ツールと併用できるのが大きな利点です。気になるデメリットは、レスポンシブではありますが小さい画面では使いにくい点ですね。

Ennoは、文章の校正・校閲に余計な費用をかけず、手軽に使いたい人におすすめです。

テキスト処理ツール

テキスト処理ツールは、最大10,000文字までの文章から、間違った・不適切な表現を確認できる無料の校正ツールです。

二重否定や助詞不足など、文章をブラッシュアップできる提案まで含まれており、Ennoと併用すると文章が見違えるほどきれいになります。

| 表記・表現の間違い、不適切な表現の検出 | 誤変換、誤用、使用注意語、不快語 (使用不適切な語や隠語など)、機種依存文字または拡張文字、外国地名、固有名詞、人名、ら抜き言葉 |

|---|---|

| わかりやすい表記にするための提案 | 当て字、表外漢字、用字 |

| 文章をよりよくするための提案 | 用語言い換え、二重否定、助詞不足の可能性あり、冗長表現、略語 |

2022年5月現在(出典:テキスト処理ツール-公式)

テキスト処理ツールの当て字・表外漢字・用字は、普段から意識しないと見つけにくい部分です。また、二重否定や助詞不足なども、最初のころには何度も当てはまりました。

ただ、やや広告が多いことや、適切な表現の答えがない部分に不満が残ります。チェックの精度は高いので、全体をざっくりと確認して不備をチェックする目的で利用したい人におすすめです。

Mac(マック)の自動校正機能

※画像はイメージです

最後に紹介するのは、Mac(マック)の自動校正機能です。Wordで「スペルチェックと文章校正」にレ点が入っている場合に、表記ゆれや「ら抜き」「い抜き」言葉を青の下線で表示する機能です。

あまり使う機会はありませんが、覚えておくとすぐに使える無料のツールといえます。また、似たような機能の代表例としては、Googleドキュメントの「スペルと文法」があります。

どちらも青の下線で表示されますが、精度はWordに比べると低いでしょう。ちょっとした文章のチェックに使いたい人は、ぜひ検討してください。

文章の校正・校閲で読み手に情報を伝えよう

文章の校正は、前の原稿と現段階の原稿の2つを比較し、誤りを正すことです。一方で、校閲は文章の誤りや不備のある点を調べて、加筆・訂正するプロセスを指します。

一般的に、Webライターやディレクターとして活動している場合は、『文章を校正する=校閲の意味』で捉えられています。

文章の校正や校閲は、Webライターや企業の価値を高めるために必須のプロセスです。有料・無料のツールを使ったり、オリジナルツールを活用したりして、効率よく実施しましょう。

校正・校閲を効率化し、推敲のために使える時間を確保してブラッシュアップに力を注いでくださいね。