【すぐ使える】誤字脱字を防止する8つの対策-校正ミスを減らすチェック方法・工夫

*本ページはプロモーションが含まれています

『文章の誤字脱字の防止対策を知りたい』という人に向けて、筆者が実際におこなっている方法やツールを紹介します。

Webライターやディレクターに限らず、ビジネス文章の作成といったシーンで必要となる「誤字脱字のチェック」は、信頼性と読みやすさを向上させる大切なプロセスです。

しかし、誤字脱字は意外に減らず、何度も同じミスを繰り返して謝罪の連絡を入れることもしばしばあります。

そこで本記事では、「文章の誤字脱字の対策」をテーマに、筆者がおこなっている方法を紹介します。

また、取り除いておきたい原因にあわせた対策にも触れ、繰り返さないための考え方まで触れていきますので、ぜひチェックしてください。

目次-気になる内容だけ読む-

New!アドオンに「AI校正Shodo」がリリース!

【PR】タイポや表記ゆれのチェックに!AI校正サービス【Shodo】

![]()

Googleドキュメントの校正アドオンは、これまで日本語にうまく対応せず、納得できる精度が得られないことからおすすめできないものでした。そんな中、AI校正Shodoからアドオンが提供され、筆者のツールまで不要になりそうです…!

無料版では1,000文字までなら使えて、有料版は買い切りではなくサブスクリプション型の月額制ですが、筆者はすでに導入してその便利さに震えています。

誤字脱字とは

誤字脱字とは、形や用法が間違っている字である「誤字」と、書き落としや抜け落ちがある「脱字」を合わせた言葉です。

文章の校正や校閲で見つける「ミス」のなかでも一般的であり、少ないほど読みやすさや信憑性を向上できます。

広辞苑では「誤脱」として取り扱われ、字句が誤っているところや抜けているところといった意味があります。

文章の誤字脱字を完全になくすことはできません(複数回のうち、どこかでミスは出るものです)。

そのため、誤字脱字は限りなくゼロを目指すことが大切です。

誤字脱字の対策で失敗する「意外な落とし穴」がある

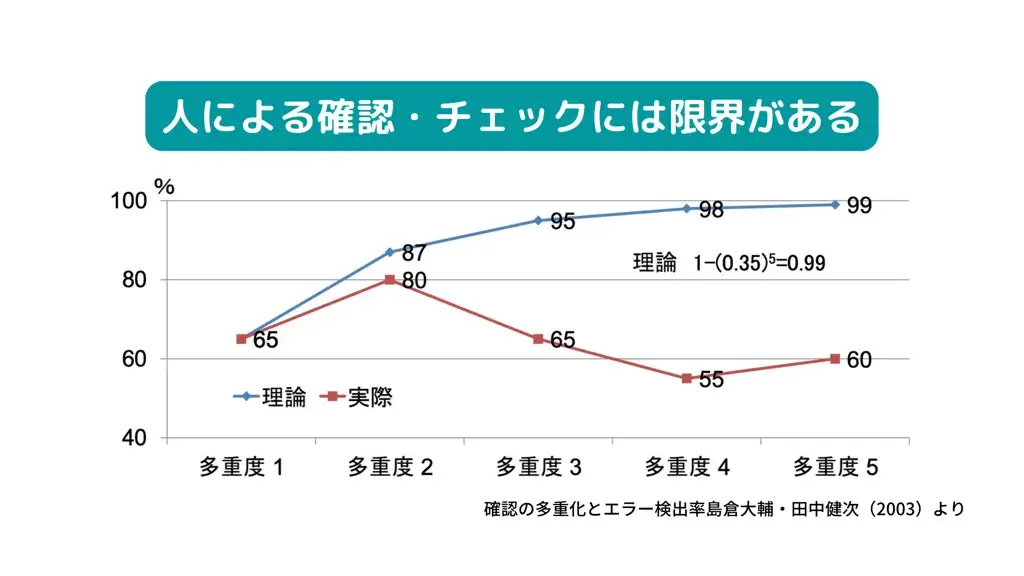

誤字脱字の対策で失敗する意外な落とし穴が、無駄なダブル・トリプルチェックです。

誰かに頼んだり、自分で何度もチェックしたりする方法でも、誤字脱字は完全になくせません。

例えば、医療関係の現場で実施されているトリプルチェックの理論値は「95%」ほどです。

しかし、実際にチェックした数値はさらに低い「65%」であることが、2003年の研究でわかっています。

つまり、誤字脱字においてもダブル・トリプルチェックが必ずしも効果的でないことが考えられます。

ただ、文章の誤植やミスはひどい場合だと相手を傷つけたり、異なる意味を伝えたりするため、できれば避けたいものです。

ここからは、誤字脱字の対策で少しでもミスを減らせる具体的な対策に触れるので、ぜひ実践してください。

すぐ実践!誤字脱字の対策

すぐできる誤字脱字の対策は、以下の8つです。

- 半日から1日はあける

- 間違っている前提でチェックする

- 紙に印刷して読みなおす

- 第三者にチェックしてもらう

- 声に出して読んでみる

- ツールを使って校正する

- 間違いを繰り返さない仕組みを作る

- 根本の原因を取り除く

半日から1日は時間をあける

文章の誤字脱字を減らすためには、間違っていない思い込みを無くすために「半日から1日」ほど時間をあけます。

文章の情報が頭に残っており、違和感に気づかないことで見落としが増えるからです。

別の文章を書いたり、まったく違うことをしたりして過ごしてリフレッシュすると、誤字脱字を見つけやすくなります。

どうしても、その日に誤字脱字をすぐ確認・チェックして提出する場合は、ツールや第三者などに頼って精度を高めましょう。

間違っている前提でチェックする

作成した文章は、頭に情報が残っている状態であっても、間違っている前提でチェックします。

流し読みで誤字脱字を確認すると、間違っている箇所でも脳が情報を補完して正しく読めてしまうからです。

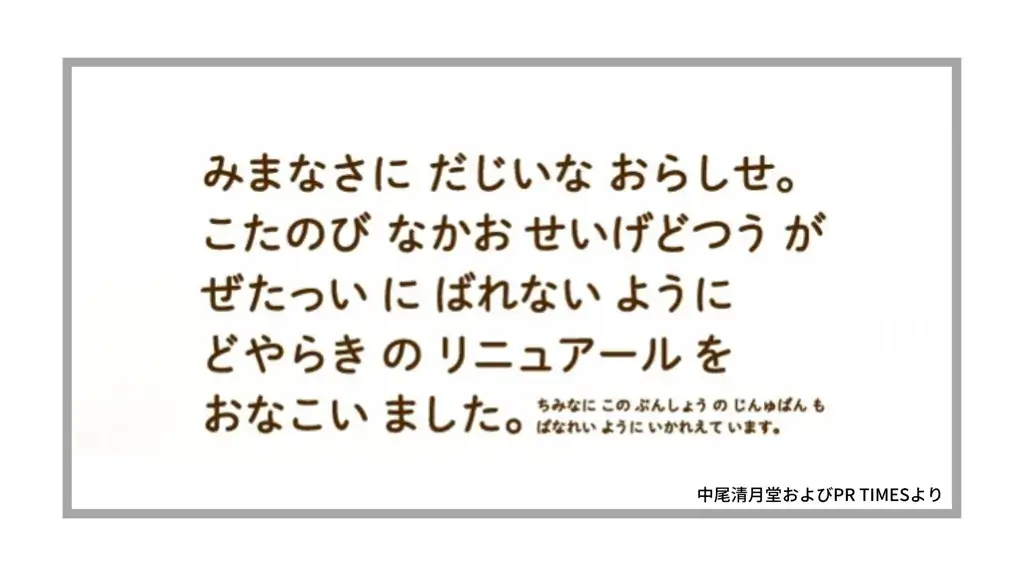

例えば、1976年にケンブリッジ大学で公開された論文には、有名なタイポグリセミア(Typoglycemia)があります。

タイポグリセミアは、文章中に含まれる単語を認識すると、最初と最後の文字以外の順序が入れ替わっても正しく読める現象のことです。

文章が頭に残っていたり、見慣れた文字であったりするほど「間違っている意識」が必要でしょう。

では、誤字脱字がある文章をできるだけ意識して読むために、何ができるのでしょうか。手早く実践できるのが、文章を逆から読むことです。

文章を逆から読むと「読んだつもり」を減らせる

文章の誤字脱字を見つけたい場合は、逆から読みます。

段落ごとに文末から読み進めていくと、新しい文章として認識しやすくなり、ミスを見つけやすくなるためです。

内容を確認する難易度は高いですが、誤字脱字を見つけるには効果的な方法です。

紙に印刷して読みなおす

文章をWeb上で制作した場合は、紙に印刷して読みなおすのも1つの工夫です。

アナログで読むと、誤字脱字を見つけやすくなりますし、マーカーを使えばどこまで確認したかも残せます。

ただし、会社で保管する重要書類の場合は持ち出しできません。また、書類をシュレッダーに通して読めなくするといった破棄のための配慮も求められます。

個人情報や社外秘データが含まれていないときは、紙に印刷して読みなおす方法を試してください。

第三者にチェックしてもらう

すぐに文章にある誤字脱字を見つけたいときには、第三者にチェックしてもらうのも良い対策です。

新しい視点で誤字脱字を確認できてミスを減らし、文章のねじれや係り受けなどの細かい部分にまで指摘を貰えます。

第三者のチェックで注意してほしいのは、時間をかけてもらえるかどうかです。

例えば、以下の条件を満たしているほど、丁寧に誤字脱字を確認しやすくなります。

- 丁寧に読み込む「時間」を確保できる

- チェックを依頼できる「環境」が整っている

- 重要度の高い業務を「中断」しない

第三者の誤字脱字チェックは、文章量によってかかる時間が異なるため注意しましょう。

声に出して読む(音声化する)

他の方法と一緒に実践できる文章の誤字脱字を減らす対策として、「声に出して読む」のもおすすめです。

音読すると間違いに気づきやすく、違和感のある文法にも目を向けられます。

ただ、実際に音読できない状況であることは意外に多くあります。そこで使える方法が、音声化です。

テキストの読み上げ機能を使って、文章に違和感や誤字脱字がないかを確認しましょう。

イヤホンを使えば、場所を選ばずにすぐチェックできます。

代表的なテキスト読み上げ機能があるツール

あくまで一例ですが、テキスト読み上げ機能のあるツールを紹介します。

個人的に、Webライターやディレクターにおすすめなのは『文賢』です。

| ツール | メリット | デメリット | 価格 |

|---|---|---|---|

| 文賢 | 読み上げ速度を変更できる 文法チェックに対応 | やや音声が不自然 初期費用が高い | 2,178円 (初期費用11,880円) |

| 音読さん | 月間1000文字まで無料 | 無料は月間5000文字まで | 980円〜 |

| Word | 無料で使える | やや音声が不自然 | 無料 (Wordがないと有料) |

| Googleドキュメント | アドオンで追加できる 無料で使える | 操作が面倒 音声が不自然 | 無料 |

| CoeFontスタジオ | 好きな声で読み上げできる APIで開発できる | 月額料金がかかる | 500円〜 |

ツールを使って文章を校正する

文章を校正・校閲できるツールは各社から出ており、無料で誤字脱字を確認できます。

なかにはその他に便利な機能が備えられた有料ツールもあるので、好みで用意して使うだけでもヒューマンエラーは大幅に減らせます。

例えば、以下のツールは文章を校正・校閲する際に便利です。

| 有料ツール | 無料ツール |

|---|---|

| 文賢 | Enno(エンノ) |

| Word(ワード)の自動校正機能 | テキスト処理ツール |

| ポチッとテキスト | Mac(マック)の自動校正機能 |

以下の記事で、「文章の校正・校閲」をテーマに、筆者がおこなっているやり方からツールまで紹介していますので、参考にしてください。

間違いを繰り返さない仕組みを作る

意外に見落としやすいのが、誤字脱字を繰り返さない仕組みを作ることです。

例えば、常に時間に追われていてミスが頻発する場合は、文章を書く時間にマージンを用意します。

「時間が足りなくなる」と考えるかもしれません。しかし、最初に1時間かけて30分の修正時間の人と、最初に30分だけかけて1時間の修正時間の人に、トータルした時間の差はありません。

一方で、前者は最初に時間に余裕がある分だけ丁寧に文章を作成できますから、その分だけ修正を減らせると時間は短くなるはずです。

このように、ミスが発覚してあとから修正するより、時間を短縮できるケースは多くあります。

他にも間違いを繰り返さない仕組みとして、以下のものは実践しやすいでしょう。

- ユーザー辞書に間違えやすい文言を登録しておく

- ユーザー辞書に定型文は登録しておく

- 手軽なツールで必ず1度は確認する癖をつける

- ブロックごとにわけて文章を作成する

- タイプミスをなくせるよう時間を用意する

大切なのは、同じ誤字脱字を繰り返さないことですから、発生するシーンを見極めて仕組み化を検討してください。

読んだ部分にマーカーを入れたり、コピーを用意してから取り消し線を引いたりすると、見落としを減らせておすすめです。

原因を取り除く

誤字脱字の対策として、仕組み化を考えるときに意識したいのが「原因を取り除く」ことです。

タイポや誤変換などの物理的要因から、焦りや過信などの環境・心情的要因まで人それぞれですから、自分の原因に合わせて取り除く必要があります。

例えば、焦りを感じたときには「時間を多めに用意する」といった形です。

他の業務の時間配分まで調整し、全体的に仕組み化できると生産性の向上も期待できます。

次項で、誤字脱字の対策として原因を取り除くために、知っておきたい具体例を紹介します。

誤字脱字の原因と具体的な対策例

ここからは、誤字脱字の原因とそれに対する具体的な対策例を紹介します。

- タイポ(タイプミス)と誤変換

- 日本語の知識不足

- 焦りや過信などの心情面

- 集中力の低下

タイポ(タイプミス)と誤変換

誤字脱字の原因として、多くの人が経験するのが「タイポ(タイプミス)と誤変換」です。

タイピング技術やそれに使える時間によって意外なところでミスは発生しますし、入力に使うツールによって変換する言葉も異なります。

タイポや誤変換はその場で気づきにくく、あとで見つかることがほとんどです。

タイポ(タイプミス)と誤変換の対策

タイポや誤変換は、以下の対策が効果的です。

| タイポの対策 | 誤変換の対策 |

|---|---|

| キーボードのホームポジションを守る ゆっくりと正確に打ち込む 一呼吸おいてから次の文章に向かう 1文1意を徹底する 「てにをは」で一呼吸入れる |

ユーザー辞書に登録する 文字入力ツールを変更する 文字入力ツールをどのデバイスでも統一して使う 学習した単語・辞書を定期的に削除する ファンクションキーで文字変換する |

タイポはゆっくりと打ち込む時間を作ってミスを減らし、誤変換はツールや辞書で補完するイメージです。

ファンクションキーは、以下の内容で割り振られているため誤変換しないためにも覚えておきましょう。

- 『F6』→ひらがなに変換

- 『F7』→全角カタカナに変換

- 『F8』→半角カタカナに変換

- 『F9』→全角アルファベットに変換

- 『F10』→半角アルファベットに変換

ちなみに、筆者が使っているのは「Macの自動変換+ユーザー辞書登録」です。

以前使っていた文字入力ツールの「Google日本語入力」が誤変換も少なくおすすめですが、自動変換が便利で素早いため現在は使っていません。

いずれも筆者が実際に試して、効果があったものだけを並べています。向き不向きがあると思いますので、1つずつ試してくださいね。

日本語の知識不足

誤字脱字の原因として、知識不足も1つに挙げられます。

丁寧すぎる書き方をしていたり、余計な文法が増えていたりするためです。

日本語の知識不足の対策

日本語でよく使う構文を覚えて、余計なタイピングを減らしましょう。

例えば、「させていただきます」は「いたします」と短くできますし、「における」は「の」だけでも意味は通じます。

正しく書くことが「すべてにとって最高の解答ではありません」が、日本語の構文を覚えるだけで余計なタイピングの負担を減らせる部分は多くあります。

冗長表現を減らして、誤字脱字が発生する回数そのものを減らすのも立派な対策です。

焦りや過信などの心情面(時間不足)

文章を打ち込むときに、焦りや失敗しないという過信などの心情面によって、誤字脱字に気づかないケースがあります。

普段から使っている言葉を選ぶと、誤用するケースも少なくありません。

| よくある誤用の例 | 正しい表現 |

|---|---|

| お身体ご自愛ください | 自愛=体に気を付けるという意味 二重表現でありお身体は不要 |

| 過半数を超え | 過半数=半数を超えている状態 超えるは不要 |

| まず最初に | まず、最初には同じ意味をもつ 二重表現でありどちらか一方は不要 |

焦りや過信などの心情面の対策

大切なのは、焦りや過信にとらわれることなく文章を打ち込める『時間』の確保です。

以下の例では、トータルした時間に差がありません。

| Aさん | Bさん | |

|---|---|---|

| 執筆時間 | 1時間 | 30分 |

| 修正時間 | 30分 | 1時間 |

| 合計時間 | 1時間30分 | 1時間30分 |

つまり、素早く文章を打ち込めても、あとの修正に時間がかかっていれば「かかる時間は同じ」です。

そのため、焦りや過信などで誤字脱字がある場合は、文章の打ち込みで最初からミスを減らすほうが、あとの忙しいタイミングで修正するより負担を減らせます。

同じミスを何度も繰り返さないためにも、焦ったときによく起きる誤字脱字リストの用意がおすすめです。

集中力の低下

文章を作成するときには、意外に集中力が必要です。

疲れや他の重要度の高いタスクがあると集中力が低下し、普段はしない小さなミスによって誤字脱字が増えます。

集中力の低下の対策

集中力が低下して誤字脱字が増えている場合は、他に関心があったり、疲れていたりします。

そこで、以下に筆者が実践している具体的な対策例を紹介しますので、ぜひ試してください。

- 書く時間を決めて他のことはしない

- ブドウ糖(糖分)を適度に摂取する

- ツールを使ってヒューマンエラーを無くす

- 音楽を聴いて気分を上げる

- 15分ほど仮眠する(30分以内がおすすめ)

- 5〜15分ほどの軽い運動でリフレッシュする

集中力を高める方法は人それぞれですので、自分にあったものを見つけましょう。筆者は、アイマッサージャー+仮眠をおすすめします。

誤字脱字チェックで見落としやすい項目

文章を鍛える際に見落としやすい項目は、以下のとおりです。

- 主語は明確にする

- 「てにをは」は常に意識する

- 読点は1〜3つまでにする

- 1文には1つの意味だけを込める

- 冗長表現を減らす

- 主語と述語のねじれは確認する

- 指示語を減らす

- 重複した言葉を使わない

- 漢字は適度に開く

- 語尾に変化をつける

- 数字などで具体化する

ざっくりと例を挙げてみましたが、おそらく細かく気にするとキリがないはずです。

日本語は外国語と比べても多くの表現がありますし、その伝わり方もさまざまですから細かく考えるとさらにブラッシュアップできます。

どの部分が足りていなかったのかを考えて、より文章力を高めるための参考にしてください。

誤字脱字を減らして文章力を鍛える3つの方法

ビジネスにおいて、またWebライターが文章力を鍛える方法は、以下の3つです。

- 文章は簡潔にする

- わかりやすい言葉を使う

- 結論は明確にする

多くのことに意識を向けるといつの間にか学ぶのが辛くなりますから、3つだけで良いので意識してみてください。

文章は簡潔にする

文章力を鍛えるときには、簡潔に文章をまとめられているかが大切なポイントです。

わかりやすく以下に2つの例文を用意しましたので、見比べてみてください。

- 私は、丁寧な文章を書くことができます。なぜなら、一定の時間を自分の都合で用意できることで、ゆっくりと向き合えるからです。

- 私は、丁寧な文章を書けます。向き合うために必要な時間を、無理なく用意できるからです。

ざっくりと同じ意味を持たせて書いてみましたが、その文章の長さに違いがあることはわかってもらえたはずです(内容はさておき)。

文章力を鍛えてわかりやすくするには、冗長な表現を省きながらどれだけ要約し、必要なことを伝えられるかが重要視されます。

ビジネスシーンにおけるテキストコミュニケーションを円滑にできたり、Webライターの執筆時間を短縮できたりするメリットがあるため、文章力の一つとして簡潔に書くということを意識しましょう。

わかりやすい言葉を使う

文章力を鍛えるときには、わかりやすい言葉を使っているかというのも重要です。

- ①メリットを得られる

- ②メリットを享受する

どちらも似た意味を持ちますが、わかりやすいのは①という人が多いのではないでしょうか。

このように、言葉の選び方だけでも相手に伝わりやすいかが大きく変わります。

ビジネスにおいては、素早く確認して返信してもらうために役立ちますし、Webライターでは読み手に伝わりやすい文章を書くときに重宝します。

文章力を鍛える際には、わかりやすい言葉を使えるように、その語彙力を高めておくというのが非常に有効です。

結論は明確にする

文章力を鍛えるときに意識したいのが、結論が明確であるかということです。

- 結論:〇〇までの資料が欲しい

- 理由:これから打ち合わせに使うから

上記の例文では、「これから打ち合わせに使いたいので、〇〇までの資料が欲しいです。」という文章を作れます。

しかし、「〇〇までの資料が欲しいです。これからある打ち合わせに使います。」といった形で伝えると、目的をより明確に素早く読めます(例が苦手で申し訳ない)。

小さな違いですが、端的に相手へ目的を伝えて、その理由を添えるという形はコミュニケーションを円滑にするポイントです。

文章を書くときは、「まず結論から」を意識するだけで、相手への伝わりやすさという文章力を磨けるでしょう。

色々な方法がありますが、おおよそこの3つを意識するだけで圧倒的に文章の質が変わります。「短く・わかりやすく・結論を先に」だけでも意識して文章力を鍛えてみてください。

そもそも求められる文章力は目的によって異なる

文章力を鍛える前に知っておいてほしいのが、目的によってどのスキルを伸ばすのかが異なるということです。

例えば、Webライターでは「読みやすさやわかりやすさ」を重視する傾向が強いですし、ビジネスでは「伝わりやすさや簡潔さ」などを意識する必要があるといった形です。

また、文章力という言葉の定義は曖昧ですから、以下の要素に分類するとさらに細かくなります。

- 構成

- 要約

- 表現

- 速記

- 発想

- 校正

- 論理

- 俯瞰 など

さらに、伝わりやすさ・読みやすさ・簡潔さといった項目を追加すると、複雑化するはずです。

こうした状態を考えると、それぞれのシーンにおいて最適な文章の鍛え方を選ぶ必要があります。

【シーン別】誤字脱字を減らして文章力を鍛えるポイント

文章力を鍛える際に意識するポイントを、以下の3つにわけて紹介します。

- ビジネスシーン

- Webライティング

- SNS等の短文作成

ビジネスシーン

ビジネスシーンで文章力を鍛えるときには、以下を意識します。

- 文章は短くまとめる

- 情報を詰め込みすぎない

- 結論から伝える

- YesかNoかで答えられる形にする

- こそあど言葉は使わない

ビジネスシーンでは、テキストにおけるコミュニケーションが重要視されます。

そのシーンごとに適切な返答が異なりますが、結論から短くまとめてわかりやすく伝えるのがポイントです。

Webライティング

Webライティングで文章力を鍛えるときには、以下を意識します。

- 主語・述語は正しいか

- 文章にねじれはないか

- PREP法を基本とできているか

- 文章に主観が入っていないか

- 誤字脱字や重複表現はないか

Webライターは3,000文字以上といった形で、一定の量を書く必要がありますから、その文章それぞれが読みやすさがあるか、不備がないかを細かく確認します。

主述の関係やねじれは、意外に見落としやすいですから、しっかりと読み返しておきましょう。

また第三者として俯瞰した姿勢で書くことが求められますので、主観が入っていないかもチェックできると良いですね。

SNS等の短文作成

SNS等の短文を作成するときには、以下を意識します。

- 文章は短くまとめる

- 情報は1つのテーマに絞る

- 結論は最初に持ってくる

- 誤字脱字は細かく確認する

- ネガティブチェックは怠らない

SNSでは、投稿できる文字数に制限があるため、短くまとめる意識が大切です。1つのテーマに絞って記述すると、より洗練しやすくなるでしょう。

また、誤字脱字は目立ちやすくなりますので確認が必要ですし、ネガティブチェック(マイナスに受け取られないか)までチェックできるとなお良くなります。

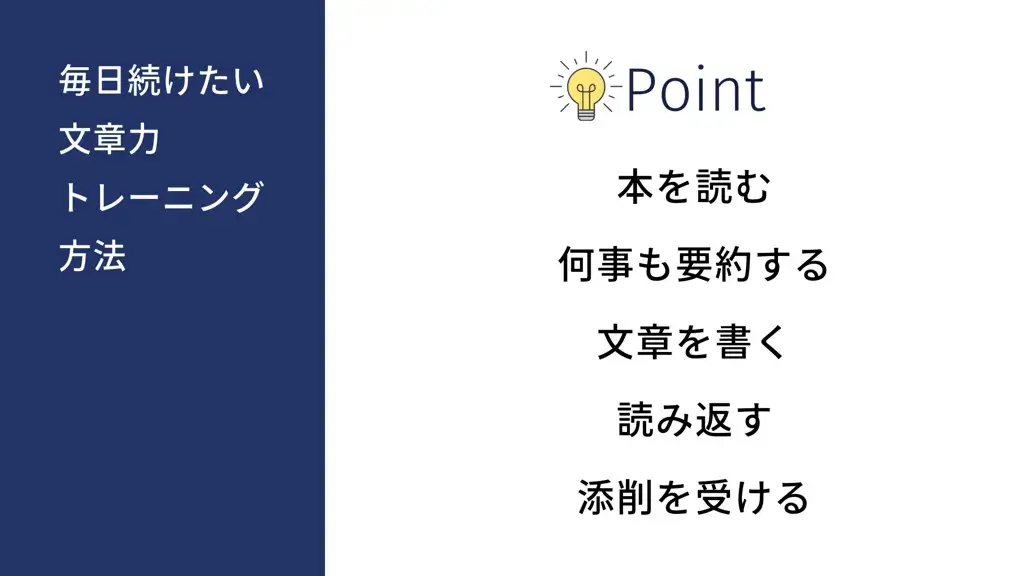

誤字脱字の対策として語彙力を増やすトレーニング方法

誤字脱字の対策として語彙力を増やすトレーニング方法は、以下の5つです。

- 本を読む

- 何事も要約する

- 文章を書く

- 読み返す

- 添削を受ける

本を読む

文章力を鍛えるためには、文字に触れる機会を増やすために本を読む習慣をつけてみましょう。

読む本はどのようなものでも良いですが、意識したいのは「なぜその内容が伝わったか」「わかりやすい表現は何があったか」などの文章の特徴を知ることです。

文章力を高めるために基礎力を磨いたとしても、その後のアレンジでは「語彙力」や「表現力」が求められます。

この書き方はどこが良かったのか、自分の文章とは何が違うのかを考えながら本を読めると、さらに文章力が高まりやすくなるはずです。

文章力に関する本を素直に読み、それを実践するというのもよいですね。なぜ伝わらないのだろう、どこか抜けているのだろうという疑問の視点から読むと、意外に当てはまりやすく、伸ばすべき目標が見つかりますよ。

何事も要約する

こちらもインプット方法ではあるのですが、文章を読んだら「何事も要約してみる」というのがおすすめです。

また、ニュースや話を聞いたときにも、それを要約できると頭の中で自分なりの文章を作る癖がつきます。

要約力は、余計な文章を削ぎ落として的確に伝えたい内容を記述するために必要な能力です。

ある程度の情報を集めたら、最低限の根拠で内容を最大限に伝える意識で文章力を高めましょう。

文章を書く

本を読んだり、文章力を高めるためのポイントを知ったりした後は、「文章を書く」つまりアウトプットします。

アウトプットの方法は何でも良いのですが、できれば今後の活動に使えるように以下の媒体を選ぶと良いでしょう。

- Note

- ブログ

- SNS

例えば、Noteではどのようなことを学び、どう文章が良くなったのか自ら発信していくことで新たなコミュニティを見つけるきっかけになります。

ブログでは、Webライターが自分のポートフォリオとして公開できますし、そのまま収益化という選択肢も取れるでしょう。

SNSでは、情報を短い文章で発信する癖をつけられて、さらにその発信からまた新たな知識が得られるといった形です。

文章力を鍛える場合は、日々何かを目標にしてアウトプットする(無意味に書き続けるのはだめ)という意識を持ってみてください。

読み返す

文章力を鍛えるためにも、アウトプットしたものは定期的に読み返してブラッシュアップしましょう。

1日以上空けてから改めて文章を読んでみると、書いたときとは違った気持ちで見れますので、間違いに気付けたり、違和感のある部分が目についたりするからです。

もちろん、書いてすぐ読み返すこともときにはあるはずです。

こうしたときにも、自分が失敗しやすいミスや、やってしまいやすい誤字脱字を知っているだけで発見率は高められます。

場合によってはツール等を用いて、読み返すという習慣から文章力を改めて考えてみてください。

添削を受ける

文章力を鍛えるときには、自分のやり方だけで伸び悩むこともありますので、第三者から添削を受けるのも一つの方法です。

その人との書き方の違いや、第三者だからこそ気づける違和感などを知ると、より俯瞰した視野で文章を書くよう意識できるからです。

SNSで添削を依頼したり、文章力の高い人に頼んでみたりと工夫して添削を受けてみましょう。

一定の費用はかかりますが、そうしたサービスを提供している人に頼んでみるのも良いですね。

誤字脱字の対策でよくある質問一覧

最後に、誤字脱字の対策に関してよくある質問に解答します。

- メールの誤字脱字を対策するには?

- ADHDの誤字脱字を対策するには?

メールの誤字脱字を対策するには?

メールの誤字脱字には、ツールを使った機械的なチェックと、逆から読みなおしする方法がおすすめです。

また、会社名や氏名などはコピペを使うと誤変換を減らせます。

Gmailの場合は、送信後に5〜30秒以内であれば「送信取り消し機能」で中断できます。

送る前に一呼吸おいて、内容を再確認してから送信しましょう。

ADHDの誤字脱字を対策するには?

メモ帳で下書きをしたり、時間をおいてチェックする方法がおすすめです。

何度も同じミスを繰り返す場合は、チェックリストを作って使うと時間はかかりますが徐々に減らせます。

個人的には、時間を区切って「1つのこと」だけに集中し、チェックリストで何度も確認する方法がおすすめです。

誤字脱字を減らすにはツールで時短がベスト

誤字脱字を減らすための対策は、以下の8つが効果的です。

- 半日から1日はあける

- 間違っている前提でチェックする

- 紙に印刷して読みなおす

- 第三者にチェックしてもらう

- 声に出して読んでみる

- ツールを使って校正する

- 間違いを繰り返さない仕組みを作る

- 根本の原因を取り除く

ツールを使ったり、チェックリストを用意したりと対策はさまざまですから、自分にあった方法を選びましょう。

また、以下の原因を取り除けると誤字脱字をより減らせます。

- タイポ(タイプミス)と誤変換

- 日本語の知識不足

- 焦りや過信などの心情面

- 集中力の低下

本記事を参考に、誤字脱字を減らしてきれいな文章を書く癖をつけましょう。

Webライターからディレクターまで使える「Googleドキュメントの校正・校閲ツール」をお探しでしたら、スプレッドシートで制作した以下の製品がおすすめです。